さわらびの湯バス停

金毘羅神社跡の全景

中登坂にある説明版

中登坂

大ヨケノ頭の全景

大ヨケノ頭

大ヨケノ頭手前の急坂

金毘羅神社跡

藤棚山の全景

藤棚山

| |

有明山 |

有間山からの分岐 |

蕨山 |

|

|

|

|

|

| 登り |

10:45 |

11:18 |

11:24−30 |

|

|

|

|

|

| |

蕨山 |

藤棚山 |

大ヨケノ頭 |

中登坂 |

金毘羅神社跡 |

さわらびの湯 |

|

|

| 下り |

11:30 |

12:00 |

12:30 |

13:00 |

13:25 |

14:00 |

|

|

登り: 0時間45分 下り: 2時間30分 合計 3時間15分

山頂:東側

子ノ権現

竹寺

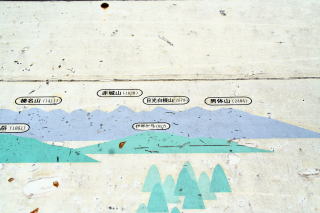

山頂:北側2

榛名山

赤城山

日光白根山

男体山

山頂:北側1

大持山

武甲山

武川岳

浅間山

第1峰蕨山

蕨山への登山道

有間山への分岐

<全体的な感想>

蕨山

橋小屋ノ頭から東に往路を戻ることにした。有間山からの分岐(登り経過時間33分)を経由して、蕨山の展望台(登り経過時間45分)まできた。ベンチのある左手小さな突起が蕨山最高点標高1044mの蕨山第1峰である。展望台から山頂直下の急坂を過ぎると、自然林に囲まれた伸びやかな尾根道となった。この尾根は、藤棚山(下り経過時間30分)から大ヨケノ頭あたりまで続いた。大ヨケノ頭(下り経過1時間)から有間谷の落合へ下る道を分けて、尾根道は東へと向きを変えた。小さな上下を繰り返しながら下っていくと、小ピークの標識のある中登坂に着いた(下り経過1時間30分)。この付近から植林の中の道となり、やがて金毘羅山に着いた。金毘羅山の少し下って下には、金毘羅神社跡があり(下り経過1時間55分)、その前で道は二分していた。左は鳥居観音への道だが、ここは右の道をとって川又へ向かっていった。道は松林された山腹をからんいった。伐採跡に出ると、名栗湖がすぐ下に見えてきた。しばらくで竜泉寺の墓地を抜け車道に出た。すぐ前にさわらびの湯があった。その前のさわらびの湯バス停に着いた(下り経過2時間30分)。

蕨山山頂からの展望は、素晴らしい。今まで登ってきた山々を思い出し、その山を見ることができた。

第1に山頂:北側1

(432)大持山:大持山、小持山は武甲山から南に延びる尾根に並ぶ山である。奥武蔵の山々の中では標高が高く、自然も良く保たれており、静かな山歩きが楽しめる。

(418)武甲山:その昔、日本武尊がその堂々たる風格に感動し、武具を納めたという伝説が残る武甲山。石灰岩の採掘が進みその山容は変わったが、今も昔も変わることのない秩父盆地のシンボルである。

(431)武川岳:入間川の源流部にのびやかな姿を見せる武川岳と、横瀬川に臨んでピラミダルな双峰をもたげる二子山を結ぶ縦走は、奥武蔵の中でも歩きがいのある健脚向きのコースでる。

(043)浅間山 :浅間山の登山は、現在規制されている。賽ノ河原から山頂部への入山は、禁止されている。そのため、黒斑山の登山をしてきました。

第2に山頂:北側2

(126)榛名山:上州を代表する山のひとつで赤城山、妙義山とともに上毛三山と呼ばれている。榛名湖畔に端正な姿に見える榛名富士を中心に、最高峰の掃部ゲ岳、相馬山、烏帽子岳などの外輪山を含めた総称が榛名山。

(040)赤城山:赤城山は、有史以前の火山活動からなる円錐形の二重式火山で、山の基底部の直径は約20〜30mに及び、裾野の面積は、富士山に次いで、日本で2番目に広いとされる。山頂部は、火山原湖の大沼を囲むように、黒檜山や地蔵岳、駒ケ岳など複数の峰からなる。

(037)日光白根山:

(036) 男体山:男体山は、中禅寺湖の北岸に、円錐形に聳え立つ日光火山群の雄峰である。782年勝道上人が登頂をはたし、以後、山岳宗教の聖地となった。山頂には、二荒山神社奥宮が南向きに祀られ、山全体が、男体山の神域になっている。

第3に山頂:東側

(411)子ノ権現:寺名は、天龍寺。標高640mの山頂にある古利である。県の天然記念物に指定される二本杉、巨大わらじ、参道の赤い仁王像が素晴らしい。

(405)竹寺:寺名は、八王子。緑の竹寺、鳥居に設けられた茅の輪、牛頭明王像など、神仏習合の姿を今に残すお寺である。精進料理(要予約)も堪能できる。

2019年5月3日

天候:快晴

<本日の移動>

有間山を登った。

第3峰蕨山

<帰路の移動>

さわらびの湯から国際興業バスに乗り、東飯能駅前で降りた。東飯能から八高線に乗り、高麗川で乗換え、また川越から川越線に乗り換え、指扇で降りた。

【近くの遊名山から】 蕨山

蕨山奥武蔵の中でも高低差がなかなか大きく、登りがいのある山。辛い登りの後、下山したところには、温泉があるという、恵まれた山歩きを楽しむことができる。